Manifiesto

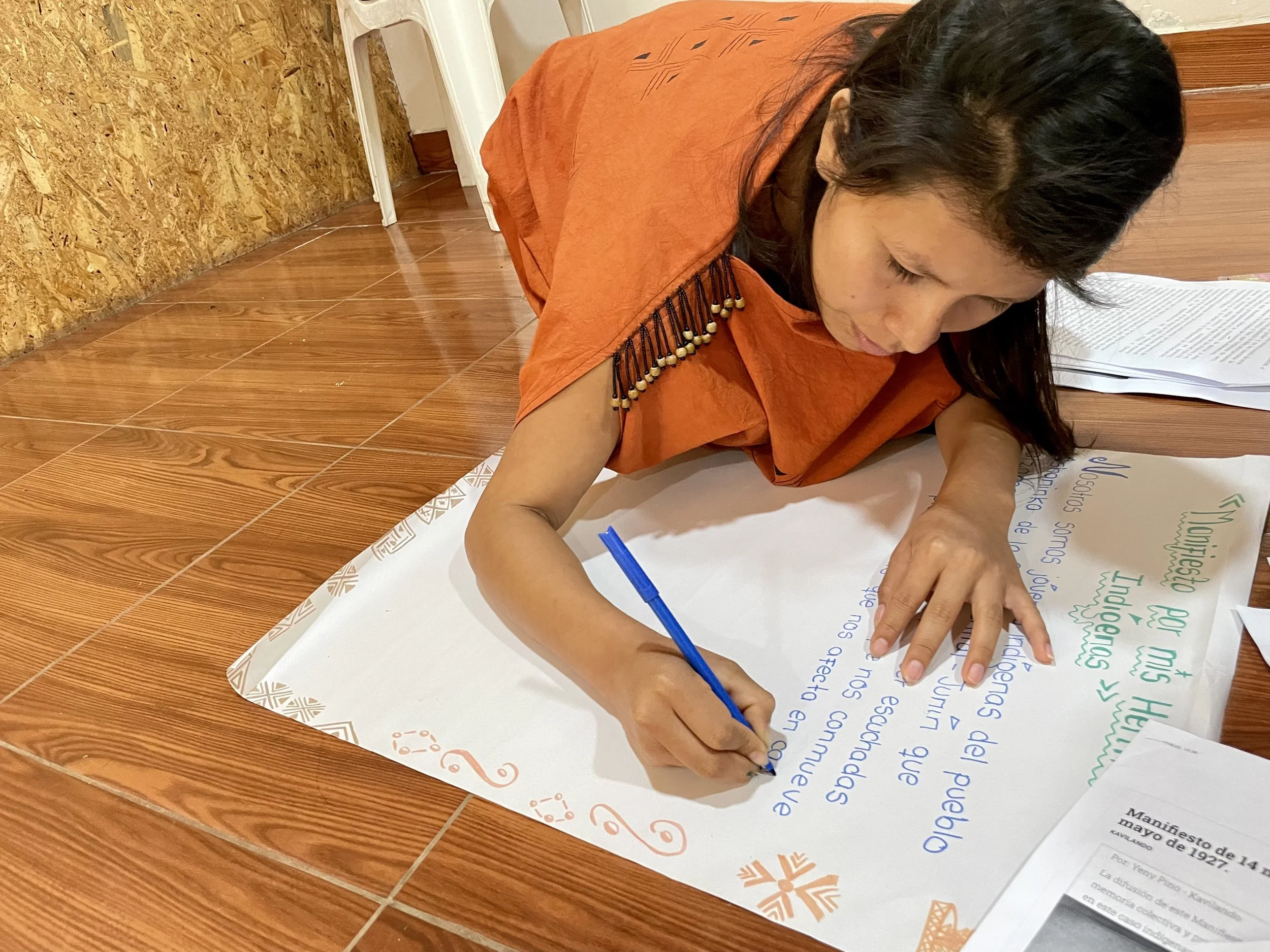

Durante nuestra segunda visita de trabajo de campo a Junín, en agosto de 2021, acompañamos a las hermanas de OMIAASEC en el desarrollo de su propio manifiesto de preocupaciones. Las ideas se trabajaron y discutieron en formato de taller, tanto de manera individual como en grupo, cuyos primeros resultados se muestran aquí.

Posteriormente, las diferentes ideas y diseños fueron reunidos para elaborar un documento, que fue compartido y consensuado con el colectivo.

Este manifiesto constituye la base e inspiración para el diálogo con actores locales, nacionales e internacionales sobre las necesidades urgentes de las comunidades indígenas (Asháninka y Yanesha) de la Amazonía Central del Perú, desde la voz y la perspectiva de las jóvenes lideresas de OMIAASEC.

MANIFIESTO POR LAS NUEVAS GENERACIONES INDÍGENAS: ¡ESCÚCHANOS! DE NOSOTRAS SALDRÁN NUEVAS VOCES

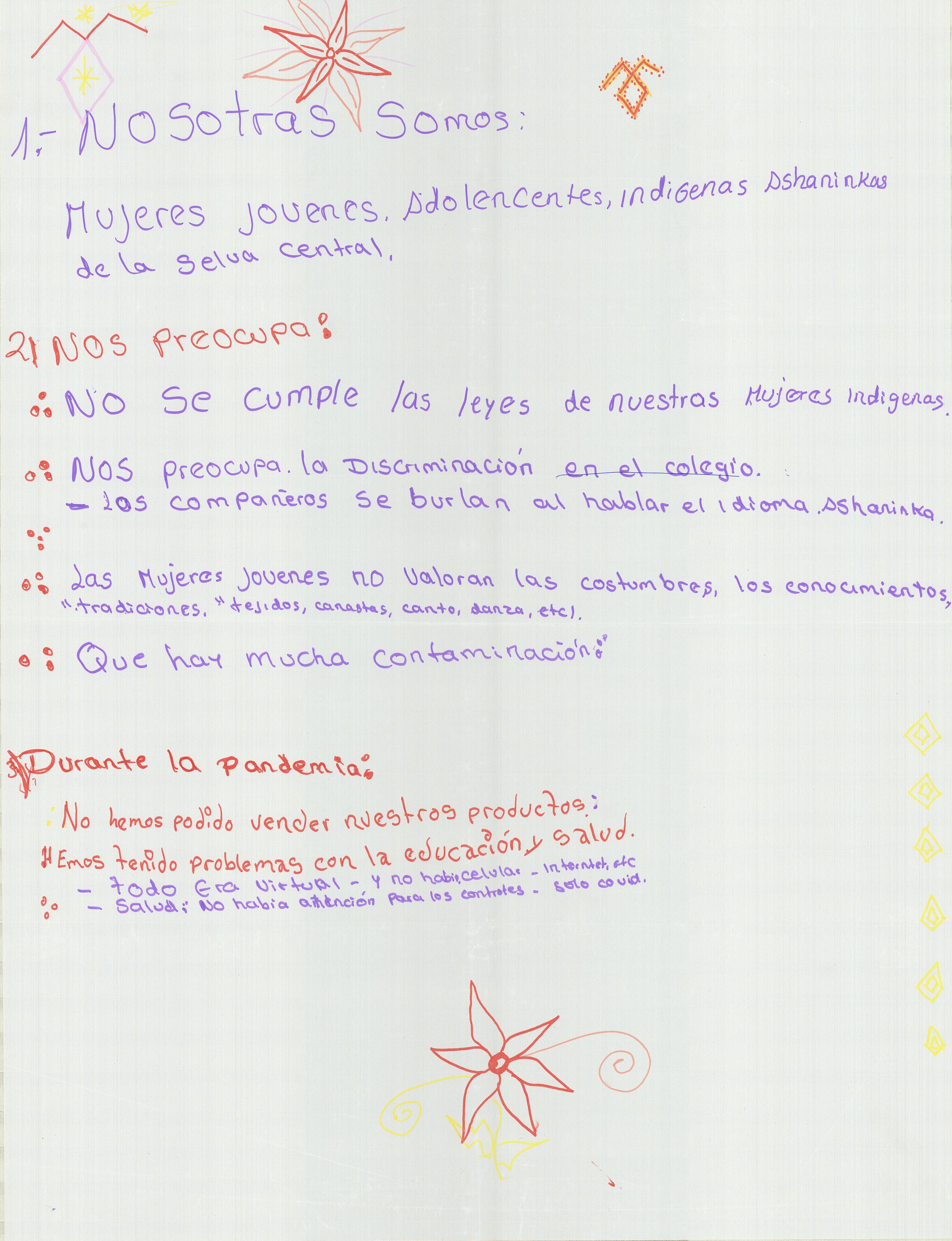

Nosotras somos mujeres jóvenes y adolescentes Asháninkas y Yáneshas, nietas de las guerreras indígenas que resistieron de forma organizada en nuestro territorio ancestral de la Selva Central del Perú.

El día de hoy, nuestras familias, nuestras sabias y nuestra madre naturaleza nos dan energías y conocimiento para visibilizar los daños y la discriminación que sufrimos. En esta oportunidad, alzamos las voces para ser escuchadas y defender nuestros derechos porque nos conmueven las problemáticas que afectan a cada una de nuestras comunidades.

Nos preocupa nuestro territorio e identidad

A nosotras nos preocupa que la colonización nos siga imponiendo su desarrollo, idioma, religión y modelo económico. Los ríos, bosques y ojos de agua son lugares sagrados de nuestro territorio ancestral que están siendo destruidos, vendidos y contaminados. ¿Qué pasará de aquí a algunos años, en no tan largo tiempo? No quedará nada para nuestra generación y para los que nacerán más adelante. Las leyes que nos protegen solamente están escritas, pero no las lee ni el propio Estado, tampoco las cumple.

Durante muchos años, los hermanos varones fueron engañados por los colonizadores para vender nuestros territorios cambiándolos por escopetas, que preferían a las flechas, o por alcohol, que tomaban en lugar del masato. Les hacían firmar papeles y cuando sus hijos reclamaban, les decían: “No. Nosotros lo hemos comprado”. Era un aprovechamiento de esa relación que tenían con los pueblos indígenas.

Ahora, algunas de nuestras autoridades y nosotros seguimos siendo engañados. Ya no nos obligan a firmar, pero nos engañan con dinero a cambio de la naturaleza. Las instituciones nos dicen: “Siembren naranjas, piña y kion que les dará dinero”, pero vemos que eso no ocurre; más bien, los suelos empobrecen y el ingreso económico es poco para las familias. En los últimos años hemos empobrecido aún más por no vender nuestros productos tradicionales debido a las prohibiciones de la pandemia. Las empresas ahora también quieren que les vendamos los ojos de agua. Nosotras les preguntamos: ¿Qué haríamos con ese dinero si no tenemos agua?”

Vemos también cómo la discriminación continúa en todos los lugares. Nuestras madres se van a vivir a sus chacras para no ser despreciadas, llamadas “indias” en las ciudades por usar la cushma. Ciudades que han sido construidas por personas extrañas en nuestros territorios ancestrales, sin que nosotros las discriminemos.

Nuestros compañeros de clase se burlan cuando hablamos el idioma Asháninka o Yánesha en los colegios. La educación del Estado tampoco se corresponde con nuestras realidades. Los niños no se ven reflejados en los libros, que hablan de animales y lugares extraños de la costa, ni tienen celular o Internet para seguir las clases virtuales.

Las instituciones de salud tampoco responden a lo que necesitamos. Solo nos dan pastillas, nos ponen vacunas sin informarnos por qué o nos atienden en lo que es importante para ellos. Las madres embarazadas y los niños no recibieron sus controles, fueron olvidados durante la pandemia. Nuestra medicina natural fue dejada de lado por los médicos y las enfermeras.

Para no ser engañados y avergonzados como sus padres, los jóvenes y adolescentes de las comunidades ya no valoran las costumbres, los conocimientos y tradiciones, que son ciencia y tecnología ancestral indígena amazónica. No quieren aprender a hilar, tejer, curar con plantas, reforestar los bosques o hablar el idioma. Tienen vergüenza y miedo de las burlas que puedan recibir. Nos entristece que estén perdiendo nuestra identidad cultural; ya no toman conciencia de quiénes somos o no dan importancia al origen de nuestra sangre.

Soñamos con ser la generación que alce la voz y sea escuchada

Nosotras soñamos con que nuestra generación alce la voz por nuestros territorios y que más jóvenes y adolescentes se unan para conocer nuestros objetivos como mujeres indígenas. Como el árbol de la congona que resiste de pie y da de comer al chihuaco con su fruto maduro, así nuestra visión será semilla que brotará alto y permanecerá para nutrir a otras que nos siguen.

Normalmente a nuestros padres y autoridades, los propietarios o personas “civilizadas” no les toman en cuenta en lo que piden. Nosotras alzamos la voz para ser escuchadas. Queremos ser escuchadas para hacer saber a las comunidades y organizaciones de nuestros derechos y problemas, para que nos den el espacio y nos ayuden a fortalecernos. Escuchadas para que el Estado reconozca nuestra agenda y nuestras propuestas como jóvenes y adolescentes, como mujeres, como parte de una comunidad y de un pueblo.

Queremos ser escuchadas para que se cuiden los lugares sagrados y se valore todo lo que nos representa como indígenas, como pueblo Asháninka y Yánesha. La pandemia trajo enfermedades y muerte, pero en medio de ella aprendimos a mirar nuestras riquezas. En la Selva Central tenemos nuestra propia farmacia que son las plantas curativas, tenemos nuestras propias comidas, la carne de los animales del monte, la yuca que sembramos, nuestro plátano. Incluso las personas que se fueron regresaron a sus comunidades por miedo a contagiarse y por necesidad; volvieron a su origen. Nuestras madres y abuelas, junto con nosotras, utilizaron las plantas medicinales para curarnos, tomando eucalipto y matico, y así aprendimos a revalorarlas. Ellas cantaron historias tomando masato y mascando coca, sin alcohol.

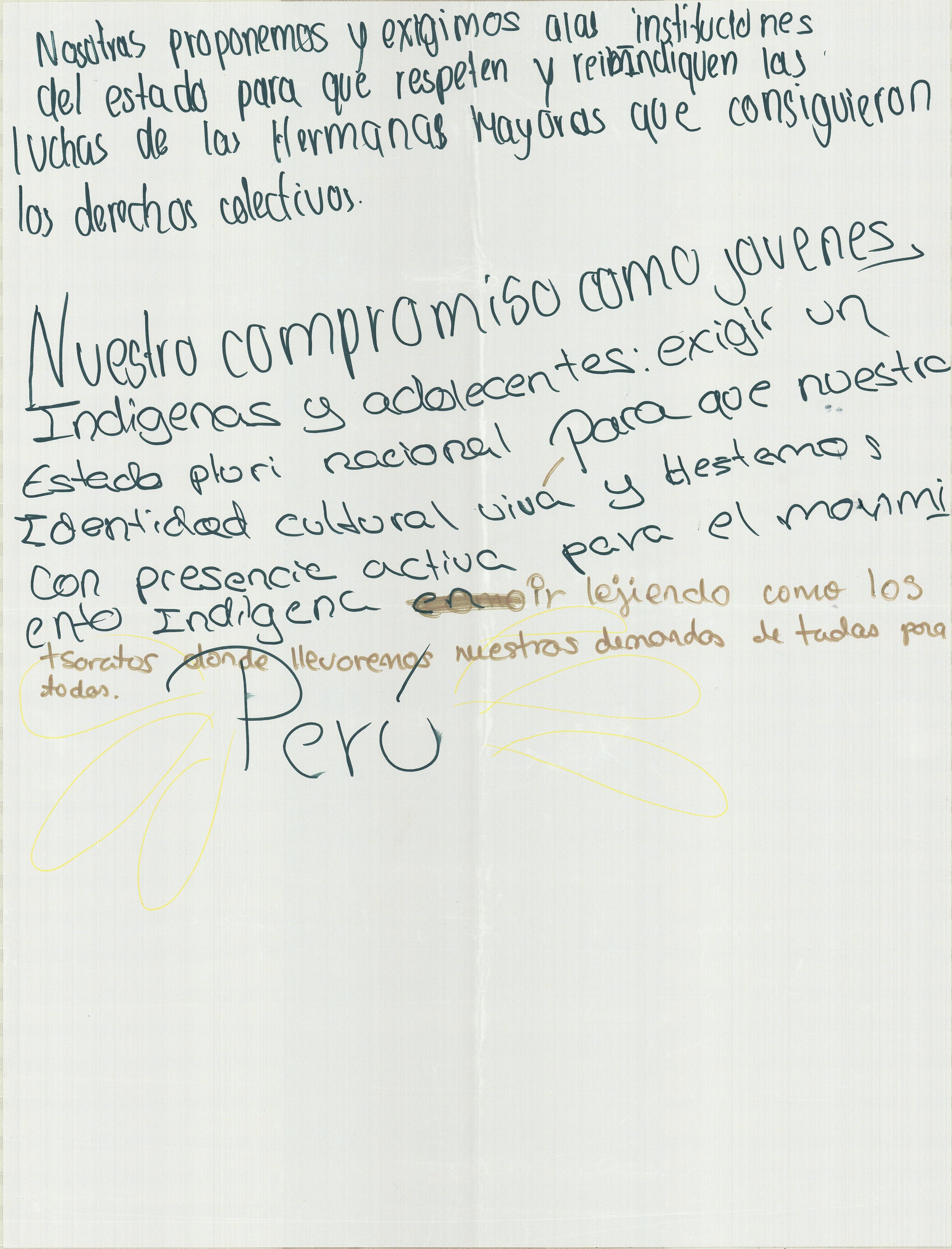

Nosotras buscamos justicia para nuestros hermanos, madres, abuelas y ancestros que ya no están. Es tiempo de que el Estado peruano respete y reivindique las luchas de las abuelas y hermanas mayoras de nuestra Organización de Mujeres Indígenas Asháninkas de la Selva Central (Omiaasec) y su madre, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) que, abriendo trochas en medio de la colonización, el racismo y el machismo, conquistaron derechos colectivos. Ellas hablaron ante el silencio de nuestros hermanos, resistieron, y es por ellas que también tenemos nuestra historia.

Nosotras ahora somos jóvenes, pero cuando tengamos hijas, que serán la nueva generación de su tiempo, les iremos contando nuestra historia de cómo hemos ido pasando nuestra propia lucha por recuperar lo que es lo nuestro.

Frente al individualismo, proponemos el compartir

Nosotras proponemos fortalecer colectivamente y compartir en nuestras comunidades. El individualismo ha hecho que cada uno piense en lo suyo, pero algunas comunidades aún seguimos compartiendo lo que cada uno buenamente trae. Las ciudades dependieron y dependen de nuestras chacras y territorios para alimentarse, para subsistir en la pandemia. Nosotros no nos hemos negado ante esa necesidad.

A pesar de ello, las ciudades y las industrias no han dejado de contaminar nuestros territorios que les dieron y les dan de comer: desagües, lavaderos de carros, minería de oro o criaderos de chanchos ensucian los grandes ríos Chanchamayo, Perené, Satipo y Ene, y los pequeños que llegan a ellos. Las instituciones del Estado deben tomar pronto medidas frente a toda esa contaminación.

Así también decimos a los hermanos de las ciudades y comunidades que no arrojen basuras y plásticos en las quebradas, donde los peces, camarones y cangrejos se alimentan. Tenemos que compartir con todos los seres vivos; reconectarnos con la naturaleza.

El Estado, que no nos conoce y no nos cree, debe ir a nuestras comunidades para conocer nuestras problemáticas. Así también tendremos la oportunidad de ser vistas en el campo donde trabajamos y así reconociéndonos, el Estado podrá darnos mayor importancia y podrá compartir con nosotras.

Nos comprometemos a seguir hermanando y enraizando

En este momento de la historia, como mujeres jóvenes y adolescentes Asháninkas y Yáneshas nos comprometemos a seguir hermanando, porque juntas seremos como el río que fluye sin límites alimentando a ríos más grandes, que va desde las comunidades y la chacra hacia la ciudad, pero que también regresa.

Juntas seguiremos enraizando, aprendiendo los conocimientos que nos dejaron nuestros ancestros: seguiremos tejiendo petates, canastillas y jebarontsi; usando la cushmas; evaporando la shalanka y la parivana, y aprendiendo los cantos que curan el mal de aire, el chacho y otras enfermedades; practicando el idioma Asháninka y Yánesha; y preparando masato y chipa para el compartir. No olvidaremos a nuestras abuelas sabias.

Juntas seguiremos invitando a más jóvenes y adolescentes para que tengamos presencia activa y organizada en el movimiento indígena. Siguiendo el ejemplo de nuestras mayoras, continuaremos sembrando conciencia sobre la madre naturaleza para el kametsa asaike. Nuestros documentales audiovisuales y este manifiesto son una muestra de esa resistencia desde nuestra cosmovisión.

Juntas seguiremos tejiendo los tsaratos donde llevaremos las demandas de todas para todas ante el gobierno peruano, hasta exigir un Estado plurinacional en que se reconozcan nuestros territorios y nuestra identidad cultural siga viviendo.

Pasonki hermanas y hermanos.

San Ramón, Selva Central, Perú

21 de agosto de 2022